La crisis de la movilidad urbana en Lima: fragmentación, desregulación y exclusión

Lima enfrenta una crisis estructural de movilidad que no puede entenderse únicamente a partir de la congestión vehicular o el deterioro del transporte público. El colapso del sistema de transporte urbano es la manifestación visible de un modelo de ciudad históricamente construido sobre la expansión periférica autoconstruida y desregulada, esto a causa de la omisión sistemática del Estado y la liberalización del transporte como política estructural. Esta crisis no es solo un problema técnico, sino también social y político: expresa la manera en que el territorio ha sido organizado para excluir, fragmentar y subordinar a los sectores populares.

La movilidad, lejos de ser un derecho garantizado para todos, se ha convertido en una práctica desigual que condiciona el acceso al trabajo, la educación, la salud y a la vida urbana misma. En este escenario, la ciudad se ha transformado en un espacio donde las posibilidades de desplazarse con seguridad y eficiencia dependen del lugar donde se habita, del nivel de ingresos y de la capacidad de adaptarse a un sistema regido por la lógica del mercado. Este ensayo sostiene que dicha crisis responde a cuatro factores interconectados: el crecimiento desordenado de las barriadas, el abandono estatal frente a la migración interna, la consolidación de un sistema de transporte desregulado y competitivo, y los intentos fallidos de reforma. En conjunto, estos elementos han dado lugar a un modelo urbano profundamente desigual, que margina a los sectores populares, refuerza la fragmentación territorial y restringe el ejercicio pleno del derecho a la ciudad.

Expansión Urbana y Barriadas

Desde mediados del siglo XX, Lima vivió un proceso de expansión urbana profundamente vinculado al fenómeno de la migración interna y la precariedad estructural del Estado peruano. Este crecimiento se dio al margen de cualquier planificación territorial, impulsado por los propios migrantes que, desplazados por la pobreza y posteriormente por la violencia política, buscaron en la periferia de la capital un espacio donde vivir. En ausencia de políticas públicas para el acceso al suelo urbanizado y la vivienda digna, surgieron las llamadas barriadas: urbanizaciones populares autoconstruidas que, como señala Ramírez (2017), no fueron una excepción sino el patrón dominante de crecimiento metropolitano. Hacia el año 2010, estas barriadas albergaban a más del 66 % de la población de Lima y Callao, con núcleos que llegaban a concentrar entre 200 mil y 500 mil habitantes cada uno.

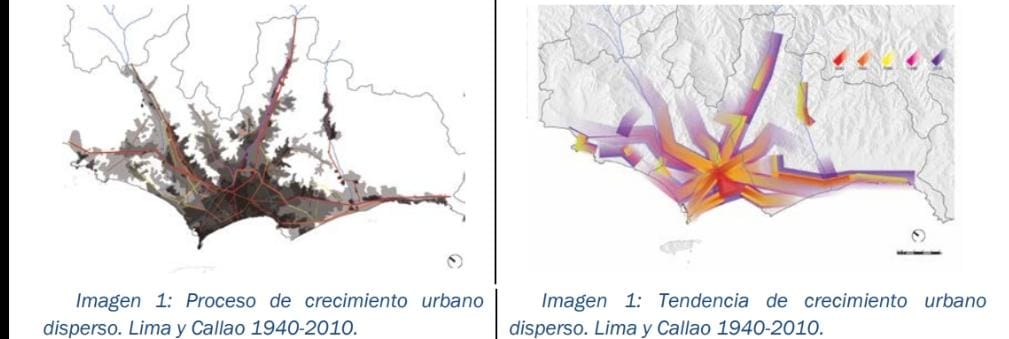

Este proceso es descrito por Ramirez (2017) como una “revolución urbana silenciosa”, pues el fenómeno ha sido protagonizado por los propios migrantes desde la década de 1940, quienes expandieron la ciudad siguiendo las principales vías de acceso como la Panamericana Norte, Sur o la Carretera Central. Sin embargo, esta expansión no fue acompañada por políticas de integración territorial, planificación del transporte ni provisión de infraestructura pública. Es así que como consecuencia directa de este proceso, Lima creció de manera tentacular, desarticulada y segregada, consolidando un patrón urbano disperso que exige desplazamientos largos para acceder al trabajo, la salud o la educación, como se puede demostrar en la Figura 1.

Figura 1

Proceso y tendencia del crecimiento urbano disperso en Lima y Callao (1940–2010)

Adaptado de Ramírez Serpa, I. (2017). La liberalización del transporte público y su influencia en el desarrollo urbano de las centralidades interdistritales de los sectores norte, este y sur de Lima metropolitana. 1990-2010.

En el contexto de Lima Metropolitana, la accesibilidad debe ser comprendida como “la habilidad de negociar los lugares y actividades donde se participa espacialmente en sociedad” (Ponce et al., 2022, p. 15), lo que implica que la movilidad urbana no puede reducirse únicamente al acto de desplazarse, sino que constituye una condición esencial para la participación social y económica. De esta manera siguiendo la línea de Orfeuil (2002) y Apaolaza et al. (2016) entendemos la movilidad urbana como un sistema compuesto por las prácticas habituales de desplazamiento que realizan las poblaciones desde su entorno, para poder acceder a bienes, servicios y actividades esenciales para el sostenimiento y desarrollo de su vida diaria.

Sin embargo, en Lima y especialmente en las zonas periféricas de la ciudad, estas prácticas urbanas se ven fuertemente condicionadas por barreras estructurales que no solo incrementan los tiempos y costos de viaje, sino que inciden directamente en la propia calidad de vida de la población. De acuerdo con Ponce et al. (2022), muchos residentes de estos sectores deben realizar trayectos que oscilan entre una y cinco horas por tramo, lo que los obliga a iniciar su jornada entre las 4:00 y 5:00 a. m. y, en varios casos, utilizar el tiempo de viaje como espacio para dormir. De este modo, se evidencia cómo el contexto urbano puede dar lugar a dinámicas que reproducen la desigualdad económica y deterioran la calidad de vida, ya que las prácticas cotidianas de movilidad implican una inversión desproporcionada de tiempo y dinero por parte de ciertos sectores de la población.

El nuevo modelo de ciudad

El modelo de ciudad que surgió de esta expansión fue el de una metrópoli fragmentada, caracterizada por la segregación territorial y la concentración de servicios en zonas reducidas, mientras la mayor parte de la población vive alejada y sin conexión efectiva al resto del territorio. Es así que Ramírez Serpa (2017) sostiene que esta fragmentación urbana no es solo el resultado de una dinámica espontánea de invasión o crecimiento informal, sino también es consecuencia directa de una ausencia estructural de políticas estatales. Esta negligencia estatal no solo afectó la dotación de servicios o vivienda, sino también la conectividad territorial. Y es que en lugar de dotar a la ciudad de una red de transporte público robusta que articule sus diferentes sectores, el Estado peruano optó por su retiro progresivo del ámbito urbano permitiéndole al sector privado asumir funciones claves en el sistema de transporte. La situación se profundizó cuando en 1991, el entonces Presidente Fujimori promulgó el Decreto Legislativo N.º 651 que siguiendo el modelo económico neoliberal, liberalizó completamente el servicio de transporte público urbano. Esta decisión, en lugar de asumir el desafío de integrar el nuevo territorio urbano, dejó la operación del transporte en manos del mercado, institucionalizando así un modelo de movilidad desregulado y sin planificación estatal.

Este modelo dio paso a que se desarrollara una metrópoli profundamente fragmentada, donde la ubicación de los habitantes no solo determina sus oportunidades sociales y económicas, sino que también condiciona el tipo de transporte al que pueden acceder. De esta manera, distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y Comas que a pesar de consolidarse como centralidades interdistritales con intensas dinámicas productivas, tuvieron que enfrentar severas limitaciones en infraestructura pública que impidieron su integración efectiva al resto del tejido urbano. Como explica Ramírez (2017), estas zonas crecieron bajo una lógica de autogestión y liberalización del transporte, en ausencia de planificación estatal sostenida. A su vez, el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao al 2035 advierte que el desarrollo de estas centralidades estuvo marcado por la iniciativa privada, sin una estrategia clara de equidad territorial, lo que reforzó una dinámica que contribuyó a reforzar la desigualdad espacial y a limitar el acceso equitativo a los servicios urbanos y de movilidad.

Lejos de revertir el patrón fragmentado de crecimiento urbano, el modelo vigente lo consolidó. Como consecuencia directa de esto el transporte dejó de cumplir su objetivo principal el de ser un eje de integración metropolitana, pues en algunas zonas las líneas de transporte eran sobreofertadas por operadores privados debido a su rentabilidad, otras permanecían completamente desatendidas. De este modo, la ciudad de Lima se convirtió en un espacio donde la accesibilidad es un privilegio condicionado por el poder adquisitivo, la ubicación residencial y la lógica de mercado.

La guerra del centavo

La ausencia de criterios de planificación estatal, especialmente después de la promulgación del DL 651 se tradujo rápidamente en un crecimiento desregulado del transporte público. Esta falta de regulación terminó por desarrollar un sistema altamente caótico, una competencia desregulada y una profunda ineficiencia estructural como deja en evidencia Bielich (2009). Esto debido a que las rutas no fueron planificadas en base a criterios técnicos ni sociales, sino que comenzaron a definirse en función de intereses privados trayendo como resultado una Lima que pasó a tener una sobreoferta de vehículos en zonas de alta demanda (como los ejes Norte-Centro-Sur), mientras que otras áreas densamente pobladas quedaron desatendidas. Según datos recogidos por la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima (2008), hacia finales del año 2007 operaban en Lima Metropolitana más de 320 empresas autorizadas de transporte público, gestionando 21,467 vehículos habilitados para el servicio. Esta cifra no incluye las unidades informales, lo que sugiere una presencia aún mayor de vehículos en circulación sin control estatal efectivo. La proliferación de operadores, junto con la ausencia de una autoridad rectora que planificara rutas o regulara frecuencias, derivó en una oferta desbordada y desarticulada, caracterizada por la competencia desleal, la saturación de rutas rentables y la desatención de zonas periféricas.

Bajo esta lógica de fragmentación espacial se le suma una dimensión igualmente crítica, y es la precarización estructural de las condiciones laborales dentro del sistema. Como demuestra Bielich (2009), el modelo liberalizado instauró un sistema informal en el que los choferes no tienen contratos, estabilidad ni derechos laborales. La gran mayoría de los conductores alquilan las unidades pagando una “cuota diaria” a los propietarios de los vehículos. Es bajo este esquema de negocio que obliga a los choferes a trabajar jornadas de más de doce horas para alcanzar una ganancia mínima, y convierte la competencia por pasajeros en una lucha por la sobrevivencia diaria esta dinámica terminaría por ser conocida popularmente como “la guerra del centavo”.

La competencia impuesta por el modelo liberalizado del transporte público ha generado una movilidad agresiva y condiciones laborales profundamente precarias. La ausencia de contratos y la dependencia de la recaudación diaria obliga a choferes y cobradores a disputar cada pasajero como si fuera una moneda vital. Es así como lo relata un chofer de estas rutas “desgraciadamente no lo vemos como persona sino como plata. Cada pasajero es un sol o un sol cincuenta, según lo que paguen” (Bielich, 2009, p 88) Bajo esta lógica, prácticas como cerrarle el paso a otros vehículos “chantarse” o recoger pasajeros en zonas no autorizadas se naturalizan como tácticas de subsistencia. Para muchos conductores, esta presión se vive como una forma de desgaste cotidiano: “Este trabajo es esclavizado. Tienes que estar ahí. Si hay, hay. Si no hay, no hay” (Bielich, 2009, p 73). Esta precarización laboral no es un efecto colateral, sino una consecuencia estructural del modelo liberalizado.

El resultado es un sistema donde la posibilidad de moverse depende desde el lugar donde se habita, del tipo de servicio disponible y de la capacidad de pagar por desplazamientos más seguros o rápidos, transformando el desplazamiento en un privilegio condicionado, pudiendo concluir entonces que “el sistema laboral está relacionado con la poca presencia del Poder Público en la organización del sistema urbano de transporte” (Bleich, 2009, p. 6).

Las reformas

En las últimas décadas, diversos intentos de reforma del transporte público en Lima han fracasado no por la falta de propuestas técnicas, sino por la ausencia de una visión de ciudad sostenible y equitativa. A pesar de contar con políticas como la creación de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la formulación de la Política Nacional de Transporte Urbano (PNTU) y la instalación de mesas ejecutivas para la movilidad, la gestión del sistema de transporte continúa siendo fragmentada, reactiva y desarticulada. Como sostiene Muñoz (2018) Lima carece de una planificación a largo plazo en materia de movilidad urbana, pues se priorizan medidas inmediatas que terminan desatendiendo tanto al peatón como al desarrollo de un transporte sostenible, lo que terminar por evidenciar que la planificación de la movilidad urbana no se ha asumido como una dimensión integral del desarrollo urbano.

Este enfoque limitado ha impedido la implementación de un modelo de movilidad sostenible que considere de forma estructural los modos no motorizados, la intermodalidad, el acceso universal y la integración territorial más allá de la centralidad Limeña. En su lugar, como menciona Poma (2021) Lima ha replicado un patrón de crecimiento donde la movilidad está subordinada al mercado y concebida como un bien de consumo, lo que excluye sistemáticamente a los sectores más vulnerables. Esta orientación ha obstaculizado el desarrollo de una red urbana coherente, segura y accesible, y ha reproducido desigualdades preexistentes en el acceso a la movilidad, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.

La falta de infraestructura adecuada para gestar un sistema de transporte sostenible refleja la persistente inercia institucional que caracteriza la gestión de la movilidad en Lima. A pesar de contar con una de las matrices energéticas más limpias de la región (Poma, 2021), no se han implementado políticas públicas que promuevan de forma efectiva el uso de tecnologías limpias ni de medios de transporte alternativos. El caso de la bicicleta es especialmente revelador: su uso como modo de transporte urbano sigue siendo marginal, debido a la fragmentación estructural en las ciclovías, la inseguridad vial, la falta de estacionamientos adecuados y la escasa planificación estratégica (Poma, 2021, p. 138). Esta situación pone en evidencia que no basta con promulgar leyes como la Ley N.º 30936 si estas no van acompañadas de una política integral, un diseño urbano inclusivo y una voluntad política sostenida.

Red Peatonal

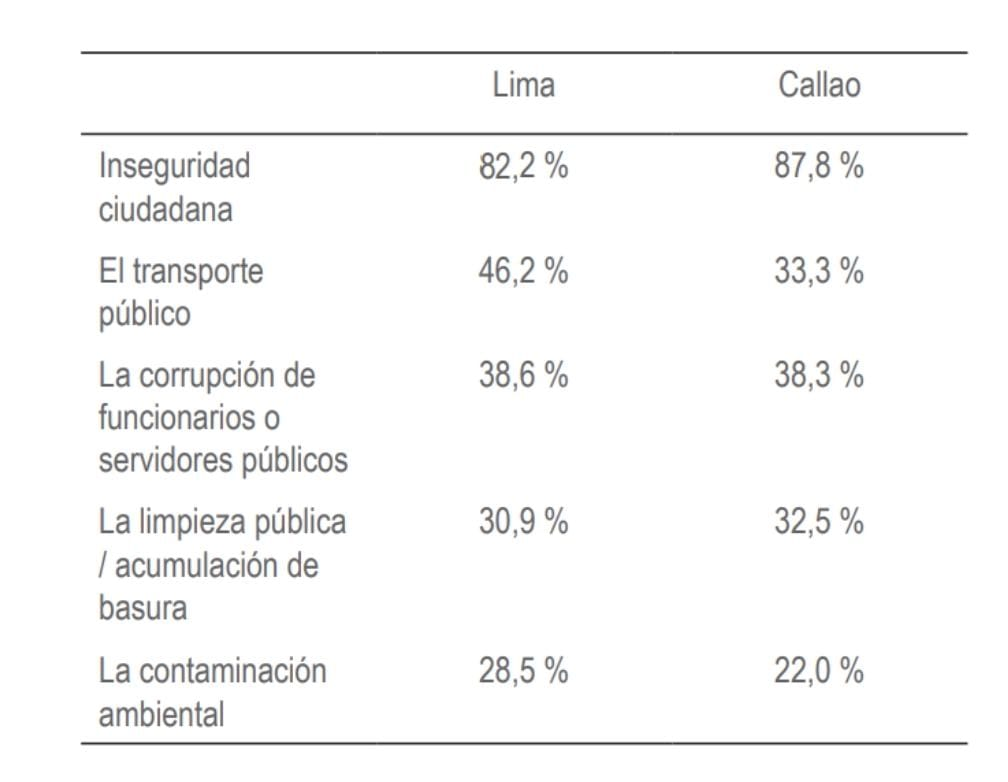

Asimismo, la red peatonal de la ciudad ha sido sistemáticamente ignorada. Las veredas son estrechas, mal diseñadas o inexistentes en muchas zonas periféricas, y no permiten una conexión segura ni fluida entre los distintos modos de transporte. Esta precariedad, sumada a los altos índices de inseguridad, limita el derecho de los ciudadanos a caminar por su ciudad con dignidad y seguridad. Según el informe Lima Cómo Vamos, citado por Poma, el 82.2 % de los limeños considera la inseguridad como el principal problema que afecta su calidad de vida, seguido por el transporte público (46.2 %)

Figura 2

Los cinco problemas más importantes que afectan la calidad de vida en la ciudad

Fuente: Adaptado de Lima: Los desafíos de la movilidad urbana en el camino hacia la sostenibilidad, por Poma, 2021, p. 136.

La congestión vehicular, de hecho, no es un síntoma aislado, sino una consecuencia de todo el sistema fallido. Según el reporte de Tom Tom (2019) Lima fue clasificada como la séptima ciudad con mayor tráfico vehicular del mundo, con un nivel de un 57% en congestión vehicular, con una pérdida anual promedio de 209 horas por persona en embotellamientos, aproximadamente 8 días y 17 horas anuales. Este fenómeno se traduce en una pérdida de productividad generalizada, que afecta a todos los sectores, a una mayor cantidad de emisiones contaminantes y en una severa afectación a la salud integral de los ciudadanos de Lima. Y es que los problemas de movilidad en Lima terminan por devenir en una pobre calidad del aire que contribuye de forma significativa al deterioro de la calidad de vida en la ciudad. Esta situación tiene consecuencias directas sobre la salud pública, particularmente en los sectores sociales más vulnerables, quienes reportan una menor satisfacción con la calidad del aire, ya que de acuerdo a Poma “Los sectores A/B de Lima muestran una satisfacción de 11,1 % con la calidad del aire, mientras que para los sectores D/E el porcentaje es aún menor, establecido en 5,5 %” (Poma, 2021, p. 142).

El derecho a la ciudad

La crisis heredada que vivimos no debe entenderse únicamente como un déficit de infraestructura. Es, ante todo, el resultado histórico de un modelo urbano que ha estructurado la ciudad sobre la base de la exclusión social y territorial. Como se ha demostrado a lo largo de este ensayo, el crecimiento desordenado de las barriadas, la omisión sistemática del Estado de hacerse cargo, la liberalización del transporte público y la ineficiencia de las reformas han consolidado una ciudad profundamente desigual, donde la posibilidad de desplazarse con dignidad está marcada por la ubicación residencial, el nivel de ingresos y el acceso a servicios adecuados.

En este contexto, urge replantear la movilidad urbana no sólo como un medio de circulación, sino como una condición necesaria para ejercer plenamente el derecho a la ciudad. Siguiendo a Henri Lefebvre (1969), este derecho no se reduce a habitar el espacio urbano, sino que implica participar activamente en su producción y apropiación. En Lima, como en muchas metrópolis latinoamericanas, la ciudad ha perdido su dimensión simbólica y comunitaria, esta ha dejado de ser una “obra” colectiva para convertirse en una mercancía funcional a la lógica del capital. En lugar de integrar, el transporte reproduce y profundiza la segregación.

Superar esta crisis exige una transformación radical de la forma en que concebimos y gestionamos el territorio. Se trata de reorganizar la ciudad desde las necesidades y experiencias de sus habitantes, en especial de quienes han sido históricamente excluidos. Como plantea Lefebvre, “el derecho a la ciudad […] solo puede formularse como un derecho a la vida urbana transformada y renovada” (1969, p. 125). En este sentido, garantizar una ciudad para todos, no es solo una cuestión técnica o de eficiencia, sino un paso fundamental hacia una Lima para sus ciudadanos.

Referencias:

-

Apaolaza, R., Blanco, J., Lerena, N., López-Morales, E., Lukas, M., & Rivera, M. (2016). Transporte, desigualdad social y capital espacial: Análisis comparativo entre Buenos Aires y Santiago de Chile. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 56, 19–41. https://doi.org/10.17141/iconos.56.2016.2148

-

Bielich Salazar, C. (2009). La guerra del centavo: Una mirada actual al transporte público en Lima Metropolitana. Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). https://cies.org.pe/publicaciones/la-guerra-del-centavo-una-mirada-actual-al-transporte-publico-en-lima-metropolitana/

-

Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima. (2008). Estadísticas.

-

Lefebvre, H. (1968). El derecho a la ciudad (E. Martínez & A. García, Trads.). https://www.comunicacionyrurbanidad.org/wp-content/uploads/2018/03/Lefebvre-El-derecho-a-la-ciudad3.pdf

-

Lima Cómo Vamos. (2019a). Lima y Callao según sus ciudadanos. Décimo Informe Urbano de Percepción sobre Calidad de Vida en la Ciudad. Asociación Unacem. https://www.limacomovamos.org/wp-content/uploads/2019/11/

-

Muñoz, J. (2018, abril 4). ¿Puede Lima calificar como una ciudad sostenible? / Entrevistado por D. Macera. El Comercio.https://elcomercio.pe/economia/dia-1/lima-calificar-ciudad-sostenible-noticia-514705-noticia/

-

Orfeuil, J.-P. (2002). Les sens de la mobilité. En M. Segaud, J. Brun & J.-C. Driant (Dirs.), Dictionnaire de l’habitat et du logement (pp. 300–304). Armand Colin.

-

Poma Salazar, M. F. (2021). Lima: Los desafíos de la movilidad urbana en el camino hacia la sostenibilidad. Limaq, 8(008), 127–147. https://doi.org/10.26439/limaq2021.n008.5555

-

Ponce, C., García, D. R., & Arana, K. C. (2022). Movilidad urbana en zonas periféricas: Una mirada comparada de tres distritos de Lima Metropolitana. Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines, 51(1), 13–33. https://doi.org/10.4000/bifea.13756

-

Ramírez Serpa, I. (2017). La liberalización del transporte público y su influencia en el desarrollo urbano de las centralidades interdistritales de los sectores norte, este y sur de Lima Metropolitana, 1990–2010. Territorios en formación, 12, 113. https://doi.org/10.20868/tf.2017.12.3651

-

TomTom. (2019). Lima Traffic. https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/limatraffic/#statistics